Pedro Andrade, investigador no CIBIO-InBIO (Universidade do Porto), explica-nos como a descodificação do DNA está a ter uma importante influência sobre a taxonomia face ao que se praticava desde os tempos de Lineu, trocando as voltas aos naturalistas.

Maria (nome fictício) é uma observadora de aves dedicada. Já há quase duas décadas que tira vários dias por mês para registar as aves que ocorrem perto de sua casa. Fez inclusive um esforço para decorar os seus nomes científicos, aquelas palavras complicadas que servem para uniformizar a forma como as pessoas, até de países diferentes, se referem a cada espécie.

Numa manhã igual a tantas outras, a Maria sai para observar aves no estuário perto de sua casa e começa uma lista na aplicação eBird do seu telemóvel. Logo ao início, dá com um grupo de borrelhos-de-coleira-interrompida. Saca do seu telemóvel e prepara-se para registar a ocorrência de um grupo de “Charadrius alexandrinus” – mas rapidamente repara que esta espécie comum deixou de existir na lista da app! O que terá acontecido? Terá escrito o nome de forma errada? A espécie estará extinta? Não. Simplesmente, a espécie mudou de nome – agora é Anarhynchus alexandrinus…

“Esses tipos da genética… sempre a mudar os nomes das espécies!”, comenta Maria, que dá um suspiro de impaciência.

Esta história fictícia, se calhar, não estará muito longe de várias histórias reais de naturalistas que se deparam com mudanças nos nomes científicos dos animais, plantas e outros seres vivos. Bufo bufo passou a Bufo spinosus (sapo-comum); Inachis io passou a Aglais io (borboleta-pavão-real); Ammophila arenaria passou a Calamagrostis arenaria (estorno); Parus caeruleus passou a Cyanistes caeruleus (chapim-azul).

Mas se os nomes científicos são uma maneira de dar estabilidade à comunicação científica, porquê mudar? Neste artigo vamos tentar incidir alguma luz nas razões pelas quais os nomes científicos das espécies vão mudando, e como é que o conhecimento da genética das espécies tem contribuído para estas reviravoltas.

Para começar, o que é um nome científico? Quando falamos do nome científico de uma espécie referimo-nos à nomenclatura binomial, o conjunto de dois nomes (geralmente latinizados, mas não obrigatoriamente) que correspondem ao género e à espécie, duas categorias que agregam seres vivos com características mais próximas. Nós humanos somos Homo sapiens, e pertencemos por isso ao género Homo e à espécie Homo sapiens. Outras espécies de humanos já existiram no passado, como H. neanderthalensis (homem-de-Neanderthal) ou H. floresiensis (homem-das-Flores). Uma lógica semelhante aplica-se, por exemplo, aos felídeos do género Panthera: P. tigris (tigres), P. leo (leões) ou P. pardus (leopardos) são algumas das diferentes espécies deste género.

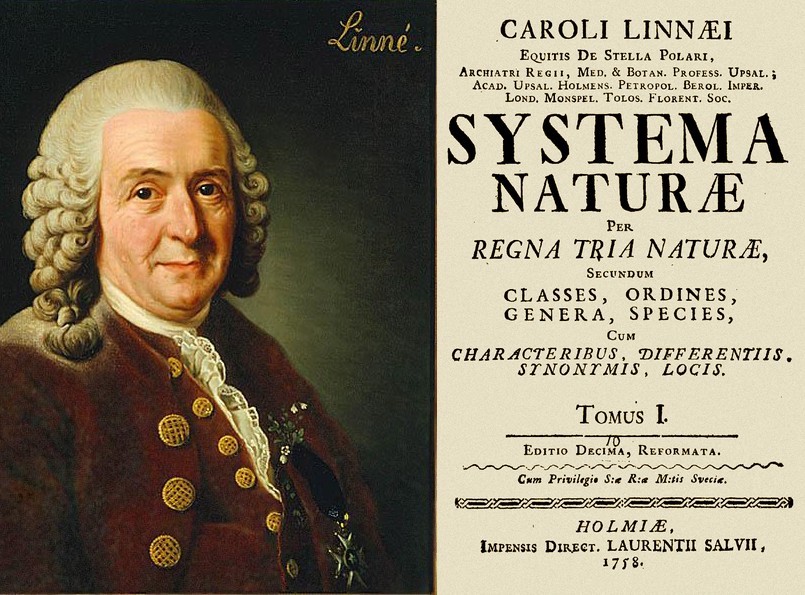

Este sistema para designar as espécies foi inventado por Carl von Linné (Lineu), famoso naturalista sueco do século XVIII, com o objetivo de simplificar e uniformizar a taxonomia. Antes do sistema binomial, era comum os naturalistas usarem designações extremamente longas e descritivas, compostas por várias palavras em latim, ou outras formas não-estandardizadas para se referirem às espécies. Desde Lineu, este sistema tem sido o garante de uma maior estabilidade na comunicação científica. Mas se o objetivo destes nomes é serem uma fonte de estabilidade, para quê estar sempre a mudar?

Antes de mais, é importante notar que quando falamos destas questões não estamos a falar necessariamente de genética, mas sim de taxonomia – o ramo da biologia que é responsável pela classificação dos seres vivos. Para classificar e organizar as diferentes formas de vida, um taxonomista socorre-se de várias linhas de evidência que lhe permitem perceber as reais relações de parentesco. Tradicionalmente as características externas, mais facilmente analisáveis, eram utilizadas, como a cor, a forma, o tamanho, ou características da biologia ou do ciclo de vida, como a presença de um determinado estado larvar, a dieta, o som…

Com efeito, na maior parte dos casos, as características externas dos organismos podem mesmo indicar-nos o parentesco entre as diferentes espécies. No entanto, a Natureza também nos pode pregar partidas. Podemos, por exemplo, ter duas espécies muito parecidas entre si, que apenas o são porque evoluíram de forma independente as mesmas características. Podemos também ter uma espécie que na realidade são duas espécies diferentes, que não conseguíamos perceber porque externamente são indistinguíveis. Podemos ainda ter duas espécies com um aspeto bastante distinto que são na realidade bastante aparentadas, apenas parecendo muito diferentes porque rapidamente evoluíram essas características diferenciadas.

Mais do que organizar os seres vivos em caixas estanques, a taxonomia moderna procura que a classificação seja um reflexo do percurso evolutivo das espécies, e que os grupos existentes correspondam a um conjunto de espécies com uma história partilhada.

Por exemplo, se observarmos uma pessoa, um tubarão e um golfinho, sem termos acesso a informações adicionais, o mais certo será agruparmos os dois últimos como mais próximos por causa do estilo de vida aquático que é comum a ambos, a presença de barbatanas, e um corpo fusiforme. Na realidade, sabemos que os golfinhos são mamíferos, e por isso são mais próximos de nós do que dos tubarões. Este é naturalmente um exemplo grosseiro, mas serve para ilustrar como as aparências podem iludir. Quando estamos a falar de diferenças mais detalhadas, como as que diferenciam as espécies de borrelhos, as características externas podem mesmo ser insuficientes para percebermos o real parentesco das espécies.

Cópias, mas nem sempre perfeitas

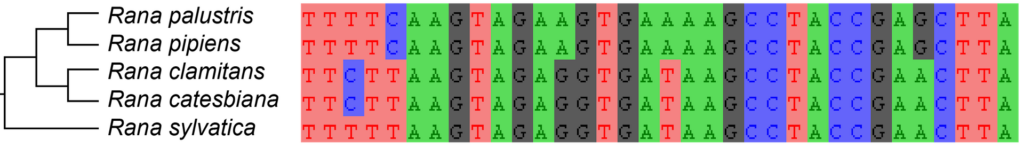

Aqui a genética consegue ser uma ajuda crucial. O nosso material genético é constituído por moléculas de DNA nas nossas células, que por sua vez são compostas por uma sequência ordenada de “letras” (A, C, G e T, símbolos para os quatro tipos diferentes de nucleótidos).

Como o DNA funciona simultaneamente como um repositório de instruções e como uma forma de transmitir informação hereditária, isso permite-nos olhar diretamente para o material que passa de geração em geração, isolando de maneira um pouco mais eficaz as influências que o ambiente, o desenvolvimento ou a função biológica têm nas relações de parentesco entre as espécies.

Durante a evolução de uma linhagem, o processo de copiar a informação genética de pais para filhos nem sempre corre na perfeição. Raramente, mas regularmente, ocorrem erros neste processo de transferência (ou seja, ocorrem mutações genéticas), que se traduzem na existência de variabilidade genética nas populações naturais. É uma das principais razões que faz com que todos sejamos diferentes entre nós. Ao longo de muitas gerações, estas diferenças acumulam-se, e servem por isso como marcadores para a história evolutiva de uma linhagem.

Assim, a genética é apenas mais uma das diferentes fontes de informação que podemos usar para classificar os diferentes organismos. É uma ferramenta particularmente poderosa (numa população natural podemos encontrar milhões de mutações genéticas informativas), e que está a atravessar uma revolução tecnológica que tem permitido que se recolha informação genética a um ritmo cada vez mais acelerado. Tudo isto em conjunto ajuda a explicar porque é que nos últimos 30 anos temos assistido a maiores mudanças na taxonomia dos seres vivos.

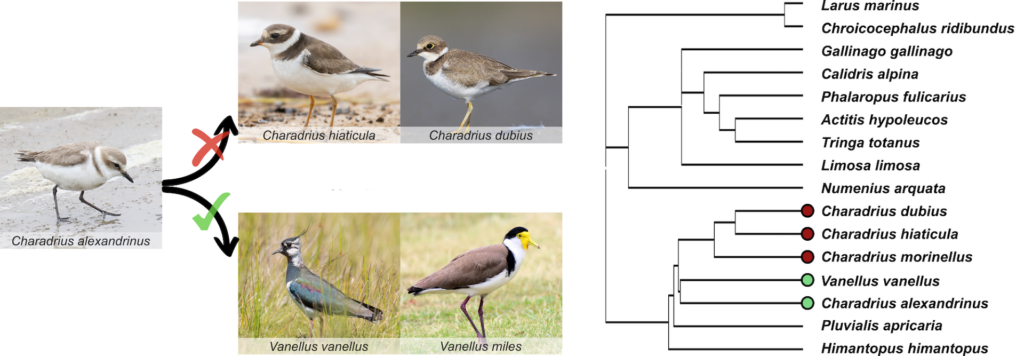

Vamos voltar ao exemplo dos borrelhos, com que começamos o artigo. Em Portugal continental ocorrem com maior frequência três espécies destas aves: o borrelho-de-coleira-interrompida (Charadrius alexandrinus), o borrelho-grande-de-coleira (C. hiaticula) e o borrelho-pequeno-de-coleira (C. dubius). Todos eles relacionam-se com maior ou menor parentesco com outras aves limícolas, como os pilritos, abibes ou tarambolas.

Uma série de estudos recentes, que combinam dados genéticos com morfológicos, indica que a evolução dos borrelhos não é uma questão muito simples de um conjunto de espécies muito parecidas. Aparentemente, o género Charadrius (como definido tradicionalmente) inclui espécies muito distantes entre si, algumas a evoluir de forma independente há mais do que 30 milhões de anos – uma distância temporal maior do que a que separa os humanos dos babuínos.

Das espécies portuguesas, o borrelho-de-coleira-interrompida é particularmente distante dos outros – tanto que provavelmente será um parente mais próximo dos extravagantes abibes (Vanellus vanellus) do que dos outros borrelhos. Este tipo de padrão repete-se para outras espécies de borrelhos ao longo do mundo. Os Charadrius tradicionais não são um grupo homogéneo.

De forma a que o nome científico não induza em erro quanto ao parentesco das espécies, vários especialistas sugeriram ressuscitar um nome antigo para o grupo de espécies mais aparentadas com o borrelho-de-coleira-interrompida, Anarhynchus, tornando-se este assim Anarhynchus alexandrinus. Na família dos borrelhos, outros nomes foram alterados para responder a este padrão evolutivo mais complexo.

Apesar destas mudanças todas, muitos estudos ainda só usam pequenos fragmentos de toda a informação genética de uma espécie, por vezes não mais do que uns 1000 a 5000 nucleótidos. Provavelmente, daqui a uns anos será mais fácil, barato e rotineiro sequenciar todo o genoma de uma espécie (no caso das aves, um pouco mais de mil milhões de nucleótidos).

A meio de uma revolução

Devemos então resignar-nos a um futuro de mudanças constantes, à medida que os investigadores acedam a mais, e mais, e mais informação?

Talvez sim, mas talvez o futuro também possa ser um pouco mais animador para os que desesperam com as mudanças. Por um lado, estamos agora precisamente a meio de uma revolução tecnológica que deverá continuar a promover estas alterações, mas a partir de certo ponto, é possível que obter mais informação não acrescente muito mais ao que se sabe sobre o percurso evolutivo de uma linhagem, pelo menos do ponto de vista da sua classificação. Para além disso, a verdade é que, apesar das mudanças, a maior parte dos estudos têm demonstrado que a maioria das classificações morfológicas estavam correctas. Estamos essencialmente a limar as arestas das classificações que tínhamos construído.

Advocar pela manutenção de classificações passadas nem sempre é a melhor solução. Hoje em dia o género Motacilla agrupa diferentes espécies de alvéola, mas nos tempos de Lineu incluía também passeriformes tão díspares como a toutinegra-de-barrete (Motacilla atricapilla), o pisco-de-peito-ruivo (Motacilla rubecula) e a carriça (Motacilla troglodytes)!

Isto não significa que as alterações sejam fáceis de aceitar, ou sequer consensuais entre diferentes especialistas. Continuam a sair ainda muitos estudos baseados em evidências incompletas, cujas conclusões precisarão de mais trabalho futuro para se tornarem mais sólidas. Nem queremos com este artigo que o leitor aceite de forma acrítica qualquer nova mudança que surja no futuro. O objetivo é apenas incidir uma luz sobre algumas das razões por trás destas mudanças.

Em última análise, a taxonomia encontra-se numa posição delicada entre as ciências biológicas: tem que equilibrar, num lado, as necessidades de estabilidade e praticidade, e por outro, a necessidade de retratar da forma o mais fiável possível a realidade biológica. Pender demasiado para qualquer um dos lados torna-la-ia inútil. Uma taxonomia imutável não nos diz nada. Uma taxonomia demasiado realista é indecifrável.

Além do mais, podemos também olhar para estas coisas de outra forma, com uma luz positiva. Por exemplo, da próxima vez que vir borrelhos-de-coleira-interrompida, talvez a Maria possa tirar prazer de saber que está a observar um grupo de “abibes” muito esquisitos.

A nova série “Está nos genes”, sobre a genética da vida selvagem, é da autoria de Pedro Andrade, investigador em biologia evolutiva no CIBIO-InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéricos (Universidade do Porto), onde trabalha sobretudo em projetos relacionados com a genética de animais selvagens e domésticos. Descubra aqui mais artigos deste cientista.